1.

Die ganze Geschichte macht den Eindruck einer Unausweichlichkeit. Einerseits ist das Ende der stolzen Indianer der Prärien Nordamerikas ja bekannt, andererseits bemisst man ihnen gegen die weiße Übermacht auch keine reellen Chancen zu. Das bedeutet, dass die Vorfälle vom bekannten Ausgang rückwärts interpretiert werden, und dies aus einer rassistischen Perspektive, welche die technische und kulturelle weiße Überlegenheit für ausgemacht hält. Wenn es jedoch gelingt, sich von diesen Injektiven zu lösen, dann lässt sich eine einigermaßen unübersichtliche Situation rekonstruieren:

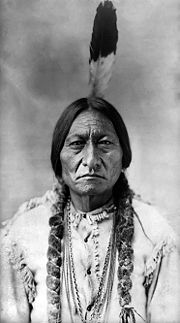

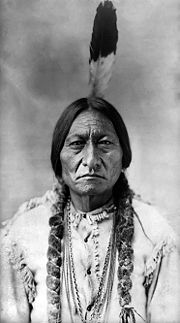

In den achziger Jahren des 19. Jahrhunderts gibt es eine stabile Regierung Nordamerikas, die Nord- und Südstaaten gemeinsam vertritt. Vom Osten her setzt kontinuierlicher wirtschaftlicher Aufschwung ein, Industriestädte und Verkehrswege entstehen. Ein System von Vorposten schiebt sich schrittweise nach Westen vor. Indianervölker werden zuerst in den noch unerschlossenenWesten verlegt, wo für sie Reservate angelegt werden. Die Zwangsumsiedlung der Cherokee entlang des Trail of Tears von 1838-39 forderte unter den 10.000 Deportierten etwa 4.000 Todesopfer. Ab 1862 wurde durch das Heimstättengesetz jedem Siedler, der sich fünf Jahre auf besetztem Land halten und ernähren konnte, dieses als Eigentum zugesprochen. Diese Maßnahmen sind, zusammen mit dem militärischen Vorgehen gegen die Lakota und Cheyenne, die in ein Reservat westlich des Missisippi gezwungen werden sollten, aber von Sitting Bull vereint und angeführt wurden, wohl als strategisch geplante Vorgänge aufzufassen, die schrittweise das freie Land im Westen okkupierten und die Ureinwohner abdrängten.

Andererseits hatte der weiße Jagd-Konkurrent die Bisonherden innerhalb weniger Jahre gewaltig dezimiert, welche die wichtigste Lebensgrundlage der nomadischen Indianer darstellten. Es kam zu Hungersnöten und dadurch erzwungenen Wanderungen bzw. Assimilationsbewegungen.

Weiters kam es zu massenhaften Siedlerbewegungen. Einem 8.000 Menschen zählenden Volk begegnete ein Tross von 18.000 Siedlern aus Europa, denen freies Land zugesagt war.

Zusätzlich zeigt sich, dass militärische Verbände, besonders aber paramilitärische Gruppen Eigengesetzlichkeiten entwickelten, die alle im ungeregelten freien Raum auf Kosten der Ureinwohner agierten. Dem Antrag, das Indianerterritorium in kleine Parzellen aufzuteilen, widersetzten sich die nomadischen Völker verständnislos.

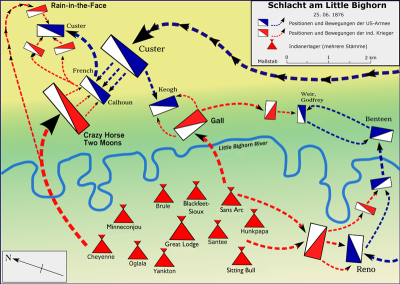

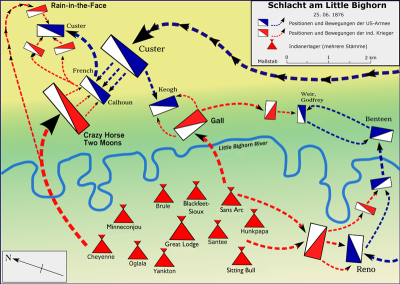

Goldfunde in Montana, später in den Black Hills machten die heiligen Berge der Lakota zu begehrten Objekten der Weißen, die ihren eigenen Vertrag mit den Lakota bereits nach acht Jahren brachen. Sitting Bull, Crazy Horse und Gall leisteten Widerstand und konnten zunächst das Militär vertreiben. Kleine Erfolge auf indianischer Seite mobilisierten jedoch mittels rassistischer Presse die öffentliche Meinung und weitere militärische Unternehmungen. Es kam zur Schlacht am Little Bighorn, die aus einem weißen Überfall auf ein Indianerlager hervorging. Clusters Regiment wurde bis zum letzten Mann ausgelöscht. In der Folge mussten die einzelnen Kriegerverbände sich zerstreuen und fliehen, Sitting Bull ging über die Grenze nach Kanada, wo er zwar nicht mehr verfolgt, aber stattdessen ausgehungert wurde, bis er nach Jahren in die Reservatsstation zurückkam.

2.

Diese Vorgänge in ihrer nur angedeuteten Komplexität dokumentieren die Oberhand der abendländischen ökonomischen Rationalität gegenüber einer inklusiven Bewusstseinslage, die nicht auf Vorräte und Mehrwert rechnet, sondern das Lebensnotwendige aus den begegnenden Naturvorräten gewinnt. Deutlich ist der unterschiedliche Planungshorizont erkennbar, den hier der Sippen- und Stammesverband, dort die Kontinentalerschließung im Hinblick auf überseeische Absatzmärkte darstellt. Auch wenn die einzelnen Ereignisketten schwerlich alle kontrolliert beaufsichtigt werden konnten, so folgen sie doch alle einer kongruenten Systemlogik, von der Echoffierung der Presse, den anarchischen Gewaltexzessen, der wirtschaftlichen Kolonisierung und der (kontrollierten) Internationalität der Siedlungsbewegung.

Sogar Eskalation und Deeskalation, wiewohl schwerlich bewusst über einen längeren Zeitraum zu beaufsichtigen, folgen doch einem bestimmten Schema. Die kapitalistische Rationalität vermag sowohl in geordneten Situation durchzugreifen, sowie erst recht in anarchistischen Situationen. Die Gesetze folgen ihr, nicht umgekehrt.

a.

Den Indianern erscheint die Übermächtigkeit der Langmesser in ihren Waffen, ihrer Technik, und in der schieren Masse zu liegen. Fortgesetzt finden sie sich in neuen bedrohlichen Situationen: Deportationen, Schwund der Lebensgrundlagen, Eingrenzung ihres Bewegungsraumes, Parzellierung ihrer Lebensgrundlage, Erziehung ihrer Kinder in fernen Internaten. Wenn auch zwischen den einzelnen Situationen Jahrzehnte liegen mögen, und ganz andere Personen jeweils handeln, so ist es dennoch ein einziger Transformationsprozess, der die gesamten Völker und ihre Kulturen absorbiert zugunsten ökonomischer Prosperität der Besitzergreifenden. Es ist nicht die Durchsetzungskraft einzelner Handelnder, sondern das Übergewicht einer rücksichtslosen Logik.

b.

Eine analoge Kolonisierung (um nicht zu sagen, dieselbe) vollzieht sich in der faschistischen Expansion des 20. Jahrhunderts. Ausgehend von der nationalen Ideologie einer Zugehörigkeit zu bestimmten Vorfahren (und der Ablehnung anderer) entsteht ein elaboriertes Ausbeutungssystem, das sich mühelos von eigenen Bevölkerungsgruppen auf fremde, besetzte Territorien übertragen lässt. Es sollte übrigens auch für Ausbeutungsvorgänge im sowjetischen System der Faschismusbegriff in Anwendung gebracht werden, denn die Ignoranz der Ausbeutungslogik gegenüber humanen Fragen ist ganz dieselbe. Vielleicht ist das in Tschetschenien erst ganz deutlich geworden.

c.

Ethnische Säuberung wurden die Massaker im ehemaligen Jugoslawien genannt, die den eigenen Besitzanspruch störende Bevölkerungen eliminieren wollten. Ganz dasselbe hat bei der Nationwerdung der Türkei gegenüber Armeniern und Griechen stattgefunden und findet heute gegen Kurden statt. In Europa gab es viele vergleichbare Vorgänge, ebenso wie auf der ganzen Welt.

d.

Derselben Logik gehorchen auch die vielfältigen und verflochtenen Kolonisierungen wirtschaftlicher Art, die heute beschönigend Globalisierung genannt werden. Bei den Chinesen fällt uns auf, was seit Jahrhunderten von Europa und Nordamerika ausgeht und sich als Sklaverei, Ausbeutung und Unterwerfung bis heute fortgesetzt neu vollzieht. Schockiert ist Europa, wenn zuvor unterworfene Völker nach Erlangung staatlicher Unabhängigkeit sofort dasselbe System nun gegen die eigene Bevölkerung anwenden.

weichensteller - 31. Dez, 22:38

a.

Die erste Frage, die sich stellt, ist die nach der sinnvollen Frage: Ist die Frage nach dem sinnvollen Leben überhaupt eine sinnvolle Frage? Der Roman, zu dessen gemeinsamer Lektüre ich eingeladen habe (Robet Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Kapitel 62) , stellt diese Frage am Ende des 61. Kapitels: Ulrich war in der Frage, .... ob man zu etwas, das mit uns geschieht und geschehen ist, ein Ziel und einen Sinn finden kann, sein Leben lang immer ziemlich allein geblieben. (247) Das zeigt, dass es sich im Roman um kein beiläufiges Thema handelt, denn diese Frage ist vorbereitet, und sie zu formulieren ein längerer Prozess, länger als in diesem Ausschnitt sichtbar – ich nenne sie sogar eine der Grundfragen des Buches, vielleicht die zentrale. Dennoch darf von einem Text dieses Ranges nicht erwartet werden, dass eine Frage einfachhin aufgeworfen und anschließend mit einigen Sätzen abgehandelt würde. Die Frage wohnt im ganzen Text – und in gewisser Weise wohl auch die Antwort. Allerdings ist zu beachten, dass sich das zur Besprechung anstehende Kapitel im vorderen Fünftel oder Sechstel befindet – es wird daher keine definitive Antwort zu erwarten sein.

b.

Zu etwas einen Sinn finden: das stellt die Sinnfrage in einer ganz bestimmten Weise. Etwas findet statt, etwas Wirkliches, und nun fragt sich, ob das Sinn hat. Es ist der Blick auf ein Weltgeschehen gerichtet, und die Beobachtung gibt Rätsel auf. Dieser Blick ist von vornherein nicht bloß ein aufzählender, registrierender: das und das hat stattgefunden, sondern der Blick sucht zu verstehen. Im 61. Kapitel entzündet sich diese Art der Sinnfrage am Fall Moosbrugger, einem Zimmermann und Lustmörder, und es steht zur öffentlichen Diskussion, ob dieser einfache Mensch zurechnungsfähig und damit vor dem Gesetz verantwortlich zu machen ist.

Zu etwas einen Sinn finden erscheint als hermeneutische Frage: als wäre ein vorliegender Text zu enträtseln, wäre eine Decke wegzuziehen – als wäre eine Sprache zu finden, die das Unzugängliche als in sich sinnvoll aufweist. Diese Art der Sinnsuche ist der religiösen sehr nahe, zumal in einer Buchreligion. Ich verweise nur auf die eigentlich kaum verstehbaren Gottesknechttexte im letzten Teil des Jesajabuches, deren Sinn aus christlicher Sicht erst dann erkennbar wird, wenn Jesus sie ausspricht, bzw. wenn das Lukasevangelium Jesus sie bewahrheiten lässt.

Jedenfalls ist es eine Fassung der Sinnfrage, die den Sinn in dem sucht, was sich ereignet. In den letzten Jahrzehnten kam hierzulande aber (durch die Parteiführerin der Liberalen, und es ist vielleicht ihre folgenreichste Hinterlassenschaft) die Redeweise vom Sinn machen auf – also: etwas macht Sinn. Das suggeriert, dass Bedeutung und Sinn produziert werden könne durch den freien menschlichen Geist. Da wird eine Opposition gesucht, und die selbstbewusste Formulierung markiert gerade das, wovon sie sich absetzen will, nämlich das christliche Schöpfungsverständnis einer Welt als Text Gottes, dessen Sinn und Bedeutung erkennbar ist. Ein solches Schöpfungsverständnis liegt ausdrücklich Musils Text zugrunde, das lässt sich an vielen Stellen zeigen.

c.

Weiters soll zum vorliegenden Text noch einleitend gesagt werden, dass die Hauptperson Ulrich in einer existenziellen Situation angetroffen wird, die „Urlaub vom Leben“ genannt wird. Ulrich will den Sinn seines Lebens finden, und dazu bricht er seine wissenschaftliche Laufbahn ab. Der Kavallerieoffizier, Ingenieur und Mathematiker will sich nicht in eine akademische Karriere bugsieren lassen, nicht Systemzwänge sollen über ihn bestimmen, sondern er will selbst sein Leben in die Hand nehmen. Ulrichs Sinnfrage hat also religiösen, und noch viel deutlicher existenziellen Hintergrund. Er versucht seine eigene bisherige Laufbahn zu entziffern: Was hat ihn bis hierher getrieben, was waren seine Hoffnungen, was erwartet er sich vom Leben? Ein Jahr Urlaub vom Leben, zwölfmonatige Exerzitien, sind zur Hälfte um, das ist die Situation, in der Ulrich angetroffen wird. Die Sinnfrage hat bereits ein bestimmtes Niveau erreicht, sie stellt sich nicht allein als Privatfrage, sondern sieht die eigene Existenz in Zusammenhang mit dem Verlauf der Weltgeschichte. Auf dieser Höhe sollte ihr in dem Romantext begegnet werden.

weichensteller - 13. Dez, 22:53

a.

Ulrich beschreibt die moderne Geisteshaltung als die der Genauigkeit. Das erklärt nun seine bisherige Ausbildung als Ingenieur und Mathematiker. Genauigkeit wird als der Ausgriff auf die Welt durch Vermessung und Bebauung verstanden, in einem wissenschaftlichen Pathos, der seit Musils Zeiten bestimmt nicht abgenommen hat. Dem Schwelgen in den Erfolgen von Wissenschaft und Technik stellt Ulrich aber stets eine andere Geisteshaltung entgegen, die mehr auf Ganzheit und Ursprünglichkeit bedacht ist. Zwischen beiden Geisteshaltungen pendelnd wird der Fortgang der Weltgeschichte dargestellt – also unentschieden.

Eine Stelle dabei soll nun als Warnung angeführt werden, sich die Sinnfrage nicht zu leicht zu machen: Denn all die modernen und genauen Menschen, die ihr ganzes Leben rationalisieren, überlassen die Fragen der Schönheit, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Glaubens ... am liebsten ihren Frauen, und ... einer Abart von Männern, die ihnen von Kelch und Schwert des Lebens in tausendjährigen Wendungen erzählen, denen sie leichtsinnig, verdrossen und skeptisch zuhören, ohne daran zu glauben und ohne an die Möglichkeit zu denken, dass man es auch anders machen könnte. (248)

Die Sinnfrage erscheint in der Gesellschaft also aufgespalten. Das ist umso folgenreicher, als eine der beiden Fragegestalten ja ausdrücklich Ganzheit beansprucht. Lässt sich das durchhalten?

b.

Mit dieser zitierten Bemerkung wird also bereits eingangs eine christliche Beantwortung der Sinnfrage im Predigerstil ausgeschieden: daran wird nicht geglaubt. Glaubensantworten haben keine Plausibilität mehr, zumindest im eindeutigen kirchlichen Predigerkontext. Dennoch sollte die Hoffnung auf eine Lösung nicht vorschnell aufgegeben werden, denn es ist auf die Zusatzbemerkung zu achten: ...ohne daran zu glauben und ohne an die Möglichkeit zu denken, dass man es auch anders machen könnte. Es anders zu machen ist neben der Sinnfrage der zweite rote Faden des Romans. Ulrich nennt das Möglichkeitssinn, und gerade dieser Gedanke motiviert ja seine Sinnsuche. Er möchte sein Leben nicht in durch Konventionen vorgegebenen Bahnen führen, er sucht nach Möglichkeiten und ringt um Alternativen. Der erste Teil des Romans besteht sozusagen aus der Bestandsaufnahme der Sinnkonzepte von Ulrichs Zeitgenossen – zu denen er eine Alternative sucht.

c.

Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass sich das Andersmachen auch auf die Predigt in tausendjährigen Wendungen bezieht. Die Sinnfrage im christlichen Kontext ist in Formeln erstarrt und abartig geworden, also nicht mehr männlich, unternehmend und angriffig. Allerdings ist die christliche Erstarrung der Sinnfrage im Zusammenhang zu sehen mit der Abspaltung der anderen Ganzheitsfragen, nach Schönheit, Gerechtigkeit und Liebe. Da ist an die Ausdifferenzierung der modernen westlichen Gesellschaft zu denken, wie sie Max Weber zu Musils Zeiten für die moderne Soziologie formuliert hat, die nicht nur soziale Milieus, sondern auch Sinnbezirke abzirkelt, und dann der Wissenschaft einen, der Kunst einen weiteren, und eben auch der Kirche nur einen bestimmten Gültigkeitsbereich zuweist. Es kann zu Recht behauptet werden, dass die Gesellschaft durch diese Entwicklung der ganzheitlichen Sinnfrage das Wasser abgegraben hat – und in der Folge wurde diese Not auch häufig artikuliert, sei es durch totalitär-ganzheitliche Systeme, sei es durch überzogene oder reduzierte Sinnansprüche der Kunst, sei es durch ganzheitliche Psychologie oder durch ganzheitliche Spiritualitäten und Körperübungen. Die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt zeigt sich hiervon unbeeindruckt und bietet den Angeboten einen lukrativen Markt, wodurch der Ganzheitsanspruch erst recht wieder beschnitten ist. Ist darauf eine kirchliche Antwort bekannt?

d.

Der Roman meint es trotz üppiger Sprachbilder und gewagter Vergleiche durchaus ernst, wie am Kriterium des „Jüngsten Tages“ zu sehen ist, an dem die wissenschaftlichen Abhandlungen über die Ameisensäure zerschellen. Dass es sich hier nicht nur um eine griffige Metapher handelt, soll durch die Vergleichsstelle auf S.596f beleget sein, wo Ulrich in sehr aufgeladenem Kontext eine Abrechnung angesichts des Jüngsten Tages fordert. Dort nimmt er ausdrücklich Bezug auf seine eigene und die Unentschiedenheit der Arbeitsgruppe, in der er mitdenkt. Es ist einer der Höhepunkte des Romans, eine folgenschwere Wendung einleitend. Wiederum verankert der Text durch dieses Kriterium die Sinnfrage im christlichen Weltbild, auch wenn die kirchliche Erstarrung keinen Ausweg bietet.

e.

Eine biographische Gestalt der Sinnfrage, die eine bestimmte Art von Antworten zulässt oder ausschließt, hat der junge Ulrich „hypothetisch leben“ genannt. Diese Haltung der Unverbindlichkeit folgt dem Misstrauen an der Gültigkeit und Wahrheit der vorgefundenen Haltungen und Grundsätze. Es ist eine Position des Abwartens und Prüfens, und Ulrich hat das sogar sich selbst gegenüber angewendet: auch seinen eigenen Entscheidungen gegenüber bewahrt er Distanz, seinem Charakter, seinem Beruf, seiner Lebensweise. Es könnte auch anders sein, ist seine Formulierung, derentwegen er sich als Möglichkeitsmensch bezeichnet. Dass er darum zögert, etwas aus sich zu machen, zeigt den größeren Ernst seiner hypothetischen Haltung, die nicht einfach mit der Pubertät zu überwinden ist. Denn nach welchem Kriterium soll sich denn eine Meinung und Ansicht als richtig und gültig erweisen vor einem solchen dogmatischen Skeptizismus?

f.

Die fortgeschrittene Gestalt der Sinnfrage nennt Ulrich Essayismus, sie gibt dem Kapitel den Namen. Es ist die Erkenntnishaltung, eine Sache von allen Seiten zu beleuchten. Diese Haltung ist gerade der Grund, warum in der Frage der Beurteilung des Lustmörders Moosbrugger kein Fortschritt zu erreichen ist: denn Moosbrugger hängt mit allem zusammen! Mit seiner Herkunft und Erziehung, mit seiner Lebenssituation, mit seinem Milieu und seiner Zeit – aber was besagt dies alles für seine subjektive Verantwortung? Die Zusammenhänge lösen gerade die Verantwortung auf, nämlich durch die Aushöhlung der Freiheit. Die psychologische, soziologische, juristische, biologische, vielleicht statistische Beschreibung des Menschen lässt keinen Raum mehr für eine freie Entscheidung. Das interessiert Ulrich am Fall Moosbrugger, weil es sein eigenes Existenzproblem ist: eine Moral, ein Lebenskonzept als bloßer Durchschnittswert, als labiles Gleichgewicht, das erzeugt eine signifikante Lebensunsicherheit, die ihn mit dem Mörder verbunden erscheinen lässt.

g.

Daraus bildet Ulrich in einem weiteren Schritt einen „bewussten menschlichen Essayismus“, der nun diese Jenachdem-Unentschiedenheit absichtlich herbeiführt. Ulrich vergleicht das mit dem Gehen: mit der Gewichtsverlagerung von einem Bein auf das andere begibt er sich von einem labilen Gleichgewicht ins nächste, und kommt dadurch gut voran. Er weigert sich, das Charakter zu nennen, was die Umstände aus ihm gemacht haben, er nennt Selbstfindung und Ausbau der eigenen Persönlichkeit geringschätzig Ichbautrieb, analog zum Nestbautrieb der Vögel, und er empfiehlt, die Moral dem Geschmack der Zeit anzupassen.

Spätestens hier ist der Zynismus in Ulrichs Haltung sichtbar geworden, die sich gegen jeden moralischen Einwand immunisiert hat. Es ist fraglich, ob es überhaupt eine Erfahrung geben kann, die Ulrich aus dieser Position herausstoßen kann. Vorläufigkeit als Prinzip, das kann als Opportunismus ausgelebt werden, das kann ein Leben als Selbstgenuss bedeuten, reine Selbstbezogenheit. Verbrechen kann man so begehen, egomanisch wird man sein, individualistisch. Eigentlich liegt hier die literarische Begründung des heutigen extremen Individualismus vor, der zur Zeit Musils noch kein Massenphänomen war. Auch so lässt sich der Roman lesen: als Sprachgebung an eine sich sonst kaum legitimierende heutige Existenzweise, welche die westliche Gesellschaft dominiert. Wenn die Sinnfrage genauer gefasst werden kann, lassen sich vielleicht auch dazu Einsichten und Antworten gewinnen.

h.

Aber das ist noch nicht der ganze Essayismus. In einem zweiten Anlauf (253) nennt Ulrich einen Essay die einmalige und unabänderliche Gestalt, die das innere Leben eines Menschen in einem entscheidenden Gedanken annimmt. Als Beispiel nimmt er Abraham, der seinen Sohn zu opfern bereit ist. Musil hat Kierkegaard gekannt, der Abrahams Opfer breit analysiert. Das Opfer Isaaks steht jeder Moral entgegen, auch jeder Vernunft. Das Tötungsverbot ist Grundlage jeder Gesellschaft, und der Sohn ist Errungenschaft und Stolz des Vaters. Kierkegaard arbeitet an der Widernatürlichkeit und Unmoral der Tötungsabsicht Abrahams die unbedingte und unmittelbare Forderung des Absoluten heraus. Dem Absoluten ordnet sich Vernunft und Natur unter, so lautet verkürzt Kierkegaards Erkenntnis. Ulrich bewundert an diesem „Meister des innerlich schwebenden Lebens“ die eindeutige Gewissheit, entgegen allen Wissens richtig zu handeln. Entgegen Kierkegaard weigert er sich, aus der unbedingten Gewissheit Abrahams eine Lehre zu ziehen oder einen Inhalt zu verallgemeinern. Ulrichs Essayismus ist nicht nur Freihalten, sondern warten auf diese Gewissheit: Und ihm ahnte doch, dass man es aus ganzem Wesen heraus tun oder lassen könnte. (255)

weichensteller - 13. Dez, 22:52

a.

Origenes war in der Bibelexegese ein Wegweiser. Er hat minutiös den Originaltext rekonstruiert, säuberlich nach hebräischer und griechischer Herkunft getrennt. Literalsinn oder somatischen Sinn hat er das genannt, ein Meister der Exaktheit. (Musil nennt das Buchstabensinn.) Dazu kommt dann die Textauslegung nach dem pneumatischen, psychischen und moralischen Sinn. Die „Königsdisziplin der Improvisation“ aber ist die Allegorie. Das ist die freieste Auslegung, da sind kaum mehr Kriterien, da hilft nur mehr ein grundlegender Glaubenssinn, ein Gespür für das Gemeinte, aufgrund von Erfahrung mit der Heiligen Schrift und von persönlicher Glaubenserfahrung.

Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, spricht von Wirklichkeits- und Möglichkeitssinn. Ich möchte von einem Lesen im Wortsinn sprechen, oder auch Schriftsinn genannt. Er sucht nach der bisher dargestellten Weise den Text nach schwer verständlichen Passagen ab, versucht sie zu erklären – durch Vergleich mit anderen Textstücken aus dem Roman, oder mit Literaturen, auf die sich der Autor bezieht. So lassen sich Textmarken finden, von denen aus sich ein Blick auf den ganzen Text sowie auf das sich öffnende Gemeinte ergibt. Solche Beispiele sind gerade gezeigt worden.

Nun folgt aber ein zweiter Schritt, der das bisher Gewonnene nur so wie Baumstämme eines abgeholzten Waldes betrachtet, und daher über den Baumstümpfen die Stämme und Kronen imaginiert, um so zum Eindruck des ganzen Waldes zu kommen. Dieser zweite Durchgang versucht also, etwas zu sehen, was gar nicht da ist. Und gerade dadurch soll der Text allererst richtig verständlich werden – denn dasselbe hat schon der Autor getan.

b.

Was Ulrich (bzw. der Erzähler: das wird hier nicht unterschieden) Ichbautrieb nennt, die Aufrichtung des Ich aus verschiedenen Arten von Stoff mithilfe einiger Verfahren (252), ist eine prosaische Umschreibung der materiellen Vorgänge des Zusichkommens des Menschen. Die Aufklärung hat gerade darin den besonderen geistigen Akt des freien Menschseins gesehen, Kant nennt es Selbstbestimmung. Genau das ist das Hauptthema des Romans, dessentwillen Ulrich ein Jahr Urlaub vom Leben nimmt, um zu finden, was ihn erfüllen kann und soll. An diesem Problem arbeitet der Autor mindestens 30 Jahre seines Lebens fast ausschließlich, der Leser vollzieht den Niederschlag dieser Arbeit auf 1300 oder 2000 Seiten, falls er solange durchhält. Wie ist es jetzt zu verstehen, dass in einem resonierenden Abschnitt desselben Textes dieses überaus komplexe Problem als “Ichbautrieb“ bezeichnet wird?

Es ist eine Ironie, gerade das Höchste in etwas ganz Niedriges umzudrehen, eine gewisse Derbheit, oder genauer, eine kalkulierte Brüskierung des Lesers, der durch die vorangegangenen Spitzfindigkeiten zu gewagtesten Spekulationen geneigt ist, ein Herabholen des Hochfliegenden auf den Boden der Tatsachen. Vielleicht möchte man es als Selbstkontrolle des Autors bezeichnen, um den Boden nicht zu verlieren. Jedenfalls ist es eine Methode, die der Autor von der ersten Seite an unablässig einsetzt, wodurch er den Text sperrig macht und des Lesers Spekulationen zähmt. Im Text selbst tritt das in Ulrichs Brüskierungen seiner Mitmenschen auf, besonders in seiner Rolle als Wissenschaftler und nüchterner Denker.

c.

Große Teile des vorliegenden Kapitels erörtern die Forderungen einer Haltung der Genauigkeit, entnommen aus den Beispielen der technischen und wissenschaftlichen Modernisierung der Gesellschaft. Diese Fortschritte werden kontrastiert mit Verlusten in den Fragen der Schönheit, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Glaubens. Kann das denn nun anders gelesen werden denn als eine Klage, als ein Versuch, die Tugend der Genauigkeit auch auf die wirklichen Lebensfragen anzuwenden? Und als Beleg für diese Lesart lässt sich die schon genannte Vergleichsstelle auf S. 597 anführen, wo Ulrich den aberwitzig erscheinenden Vorschlag eines Erdensekretariats für Genauigkeit und Seele macht, der diesmal nicht von ihm selbst, sondern von den anderen lächerlich gemacht wird, von Ulrich selbst aber mit dem Mut der Verzweiflung vorgebracht wurde. Ein andermal wünscht er sich, als Wissenschaftler die Visionen der Heiligen zu erfahren oder den Weg der Erleuchteten mit dem Kraftwagen zu befahren. Im vorliegenden Abschnitt beschneidet er die lange ausgebreitete gesellschaftliche Dominanz des Fortschritts- und Tatsachengeistes mit dem Jüngsten Tag, vor dem die exakte Wissenschaft nichts mehr zu sagen hat.

d.

Hypothetisch leben und Essayismus sind unverbindliche Lebensformen, die philosophisch und gesellschaftlich erörtert werden, aber das existenzielle Problem Ulrichs noch nicht lösen. Die Literatur zum Mann ohne Eigenschaften tendiert eher dahin, diese Lebensunsicherheit historisch aufzufassen als Zustand nach dem Zusammenbruch des alten Europa – auf den die Anlage des Romans ja zusteuert -, und als Nährboden für die aufkommende faschistische Ideologie. Subversiv betrachtet, ist die neue Unverbindlichkeit aber als Veränderung des Freiheitsbegriffs zu betrachten: es geht um die Verwirklichung des potentiellen Menschen, wie er nach der Dekonstruktion aller Verbindlichkeiten hervortritt, mit allem in Zusammenhang, aber an nichts gebunden. Man wird unschwer Beispiele heute lebender Menschen dafür finden. Aber auch Ulrich selbst ist ein solches Beispiel. Sein Freihalten wird aber als ein Suchen und Fragen nach Sinn dargestellt.

e.

Es wird aber noch subversiver. Mit Essayismus ist wohl zunächst eine bestimmte Art von Erkenntnisprozess gemeint, darüber wurde schon gesprochen. Das ungeschriebene Gedicht seines Daseins. Nun soll aber einmal darauf geachtet werden, was es bedeutet, dass in einem Buch das Leben als Textgattung dargestellt wird! Unzweifelhaft wird in dieser Metapher die Grenze von Darstellung und Dargestelltem weggenommen. Der Text ist das Leben, und das Leben ist der Text. Ulrich sagt einmal zu seiner Cousine: Lieben wir einander wie die Figuren auf den Seiten eines Buches! Und der Existenzweise der Meister des innerlich schwebenden Lebens nähert Ulrich sich durch das Studium ihrer Texte. Aber auch der Romanautor unterscheidet wenig zwischen seinem eigenen Leben und dem Romantext: die selben Fragen, das selbe Ringen, die gesuchte Lösung im Roman wäre auch die gesuchte Lösung für den Autor. Es zeigt sich: die existenzielle Frage umgreift Text und Autor – und Leser.

f.

Noch einen Schritt weiter. Die Gegenwart ist nichts als eine Hypothese, über die man noch nicht hinausgekommen ist, sagt der textgewordene Ulrich und macht damit die Gegenwart ihrerseits zum Text. Er tut das in enger Anbindung an sein Vorbild Friedrich Nietzsche, der in Die fröhliche Wissenschaft (V.Buch, Aph. 374), alles Dasein essentiell ein auslegendes Dasein nennt (Colli/Montinari S.626). Ulrich, der nichts für fest hält, für in sich selbst bestehend, steht im Wandel der sich ändernden Auslegung des Textes Welt. - Aber als guter Nietzscheaner kennt Ulrich auch den nächsten Schritt: Gesetzt, dass auch dies nur Interpretation ist .... – nun, umso besser. (Jenseits von Gut und Böse, 1. Hauptstück, Aph. 22; S.37)

Hinter Ulrichs hypothetischem Leben steckt also Nietzsches Totalauflösung der Ontologie: Die Welt als Text und Interpretation zugleich heißt, kein Seinsgrund, kein fester Boden, keine Entscheidung, ob Seiendes ist oder nicht ist. Ulrichs und Musils Literaturwerdung dokumentieren die Auflösung einer real existierenden Welt.

Vor dieser Entwicklung ist die Rede vom Jüngsten Tag noch einmal genauer zu betrachten: Der Untergang der Welt bezeugt doch diesen gerade? Ist nicht unter dem Weltgericht eine Abrechnung zu verstehen über die Realität und Sinnhaftigkeit des Existierenden?

g.

Die eine Frage, die allein das Denken lohne, ist für Ulrich die nach dem richtigen Leben. Diese Richtigkeit erscheint nunmehr aber in einem neuen Lichte: Nicht mehr steht jetzt zur Debatte, ob diese oder jene Berufswahl besser wäre, sondern eher, ob das Leben nicht in Gefahr ist, synthetisch oder fiktional zu werden – die Fiktionsindustrie folgt Ulrich hier beharrlich. Das falsche Leben könnte ein fremdes Leben sein, die Wahl des nicht eigenen Lebens, nach fremden Maßstäben gelebt, die verfehlte Identität. Auch dafür gibt es Textbelege im Roman. Die Frage nach der Richtigkeit ließe sich dann etwa so übersetzen: Bist du es? – Und vor dem Jüngsten Gericht: Bist du es gewesen?

h.

Aber auch die Frage selbst hat nun, indem sie immer wesenhafter gefragt wurde, eine ganz neue Bedeutung erkennen lassen. Denn indem das Leben, das richtige, das eigene, das wahrhafte Leben, das wirklich seiende erfragt wurde, sind seine Seinsstufen ja überhaupt erst hervorgetreten. Das Leben ist kein Fragloses, das sich einfach ergibt, aus einem bestimmten, vorliegenden Material, durch fortgesetzte Auseinanderfaltung – sondern das Leben bekommt Identität erst, wenn gefragt wird. Nur eine Frage lohnt das Denken wirklich – ist jetzt zu lesen, also nicht ein Deduzieren von ewigen Wahrheiten (Axiomen), oder eine Umsetzung von Grundgesetzen, seien es moralische oder Gesetze der Natur. Die Frage des rechten Lebens ist somit schon als Existenzform zu betrachten – noch nicht als Lösung/ Antwort, noch nicht als Ausschlag zwischen Sein und Nichtsein.

Damit ist aber im Hintergrund auch die Bedeutung des Textes neu hervorgetreten. Der Roman, und wenn man so will, im Roman das literaturgewordene Existieren, ist somit zur Frage geworden, zur Existenzfrage. Er ist fragend auf etwas hingeordnet, als Hypothese zwischen Sein und Nichtsein, er hat einen Bezug auf etwas, das nicht im Licht ist, nicht angesprochen, nicht erkennbar – aber an Zeichen doch erschließbar.

i.

Solcher Art sind die Abgründe, über die Ulrich schreitet: im Fragen nach Identität öffnen sich Sein und Nichtsein, und nicht nur sein eigenes persönliches Leben, sondern der Seinsgrund überhaupt ist fraglich geworden. Das essayistische Existieren ist zwar ein Fortschreiten, aber es ist kein Ziel zu sehen: es ist wie ein Schritt, der nach allen Seiten frei ist, aber von einem Gleichgewicht zum nächsten und immer vorwärts führt – taumelnd an den Abgründen vorbei (und nicht immer vorbei, wie der Roman sagt). Diese Nähe und Wirkung der Abgründe verbindet Ulrich mit den Essayisten und Meistern des innerlich schwebenden Lebens – Abgrund nun buchstäblich als Bodenlosigkeit.

Aber in dieser doch sehr hypothetischen und zweifelhaften Lage gibt es nun, wie angedeutet, Hinweise auf eine mögliche Antwort.

j.

Ulrich wartet hinter seiner Person, während seine Verzweiflung mit jedem Tag höher stieg. Seine Abgründigkeit, mit der er so spielerisch umzugehen scheint, hat ihn doch in den schlimmsten Notstand seines Lebens gebracht. Aber dieses Warten ist ein Zeugnis: das, was sein Fragen beantworten, seine Unruhe stillen, seine Ahnung erfüllen soll – das wird nicht von Ulrich selbst erwartet, sondern das wird etwas sein, das ihm begegnet. „Im Kreis seiner Gedanken“ wartet Ulrich wie im Vorzimmer des Anwalts – weil es nicht die Gedanken selbst sind, von denen er Erlösung erhofft; sie sind nur Ankläger und Streitparteien. Ulrich wartet auf etwas, das für ihn aufbewahrt ist, wie ein Text, der schon geschrieben, aber noch nicht gelesen ist.

Und dann, nach geistigen Höheflügen, während ihm die Nacht durch die Fenster ins Leben schaut, steigt Ulrich die Treppe hinunter und tritt aus dem Haus in den nächtlichen Garten. Er sucht festen Boden unter den Füßen, er will die Kälte spüren, er besteht die Finsternis, er tritt fest auf den Weg. Ulrich hat den Abgrund betreten und erfahren, dass er fest ist und trägt. Und dann ereignet sich etwas Zeichenhaftes, selbst im Text fast verborgen: Ein Weg führte zum Gittertor ... ein zweiter kreuzte ihn dunkel deutlich – Ulrich begegnet einem in den dunklen Grund eingeschriebenen Kreuz. Darauf leuchtet ihm Moosbrugger auf, mit diesem von Gott mit allen Zeichen von Güte gesegnetem Gesicht (68), mit dem Gesicht mit den Zeichen der Gotteskindschaft über Handschellen (69). – Eine Kreuzerfahrung im Abgrund, eine Christusbegegnung im Verborgenen, ein Genanntes, das im Nennen nicht aus der Verborgenheit heraustritt, sondern namenlos bleibt, oder mit einem anderen, stellvertretenden Namen zugedeckt wird. Dem abgründigen Fragen ist ein verdecktes Nennen zur Seite getreten – gibt es ein richtiges Leben? Ja, es wird gegeben.

k.

Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist diese hintergründige Religion, dieses Bodensuchen des bodenlosen Denkers, seine unwissende Kreuzerfahrung, seine Vision des gefangenen Gotteskindes, eben auch nur Literatur, ebenso Text wie das Subjekt, das diese Erfahrungen macht – oder nicht macht, sondern sie nur dem Leser unterschwellig durchscheinen lässt. Möglicherweise stellt die Begehung des Bodens durch Ulrich auch nur den Kontext der abendländischen Ontologie dar, die zwar nächtens betreten, aber ebenso wieder verlassen und vergessen wird und deshalb nicht von sich aus eine Rolle spielt - außer man spielt mit ihr. Es scheint, als würde dadurch Erfahrung überhaupt aufgehoben. Von dieser Art ist wahrscheinlich allein eine Antwort auf die Frage des Textes nach dem sinnvollen Leben zu erwarten: ob der Text nichts oder alles bedeutet, entscheidet der Leser. Die Analyse der Strukturen liefert ihm dazu Möglichkeiten. Vielleicht liegt darin eine Chance für moderne Seelsorge im Umgang mit der Sinnfrage, Antwortmöglichkeiten zu bieten – aber die Wahrheitsfrage muss anders gestellt werden.

weichensteller - 13. Dez, 22:51

"Schön is do, net?", sagt der Inspektor zu seinem Mitarbeiter, als sie die Bewohner der Reihenhaussiedlung nach Beobachtungen zum Selbstmord eines Jugendlichen befragen. "Ma mecht sich gleich selbst aufhängen."

"Ein Haus wie des andere,

und die Menschen, die drin wohnen,

san wie de Häuser, ka Gsicht.

Der Architekt ghört verhaftet

und die Gemeinde erschlagen,

die sowas baut.

Zukunftsplanung."

O-Ton Qualtinger, in: Kurzer Prozess, Kehlmann 1967

weichensteller - 5. Jul, 23:42

Jetzt ist schon wieder etwas passiert“, beginnt Thomas Götz seine Suada über den Papst (Kleine Zeitung, 19.3.). Er mokiert sich über die Aussagen des Papstes über pastorale Probleme der Kirche in Afrika. „Das hätte er besser nicht getan.“ Über das kirchliche Anliegen, Sexualität zu humanisieren, spottet er. Er nennt das „grobe Vereinfachung“ und empfiehlt das päpstliche Anliegen für Eheseminare in Oberbayern. Dass Millionen Menschen den Weg des Papstes säumen, dass sie ihm zujubeln, hält er vermutlich für rückständig. Dass Missionare, die Jahrzehnte ihres Lebens unter Einsatz aller Kräfte im Dienst der Menschen in Afrika leben, seine Ansprachen begrüßen, hält er vielleicht für unkritisch. Dass seine eigene Zeitung auf der Seite davor einen fünfspaltigen Artikel mit einer Life-Reportage aus Kamerun bringt, die den Unterschied zwischen europäischer und afrikanischer Einstellung zu Empfängnisverhütung erklärt, hat er vielleicht mit Missgefallen akzeptiert. Möglicherweise, weil die Herausgeber seiner Zeitung eigentlich der Kirche nahe stehen.

Nun, Thomas Götz scheint hier Morallektionen zu verteilen, und der Papst wird von ihm gemaßregelt wie ein Schulbub. Man bekommt den Eindruck, die Journalisten wären unfehlbar, und sie hätten eine besondere Legitimation und einen privilegierten Zugang zur Wahrheit. Wochenlang haben wir über die demokratische Rückständigkeit der Kirche bei Bischofsernennungen gelesen – aber wer hat Thomas Götz gewählt? Wenn die Medien objektiv und unparteiisch berichten, warum üben sie dann Druck aus mit den ständigen Berichten über Kirchenaustritte und Meinungsumfragen zum Zölibat? Und berichten nicht wenigstens im gleichen Ausmaß über volle Kirchen, z.B. in Oberösterreich? Weil das nicht sein darf. – Nein, Medien spielen mit ihrer Macht in der Öffentlichkeit und nützen sie zur Durchsetzung gesellschaftlicher Veränderungen. Sybille Hamann, Die Presse, 25.3., nennt den Papst einen Angehörigen einer „Kleingruppe von Männern“, die geschützt gehört wie aussterbende Tiere, und vergleicht den Klerus mit homosexuellen Wohngemeinschaften der Siebzigerjahre. Kaum zu glauben, dass sie vom Oberhaupt der weltgrößten Glaubensgemeinschaft spricht, die seit Jahrhunderten das Leben der Armen in aller Welt teilt und in Schutz nimmt. Die Wiener Journalistin wirft der Kirche Weltfremdheit vor und empfiehlt Kondome und Abtreibung für die afrikanische Volksgesundheit und Armutsbekämpfung – eine sicherlich sehr erfahrene Position.

Es ist der populistische Kampf gegen „die da oben“, gegen Kirchenleitung und Tradition, aber im selben Sinne auch z.B. gegen Beamte und Lehrer. Viel hartnäckiger als gegen Kirche schreiben die Zeitungen gegen die Schule, zitieren genüsslich Länder-Rankings mit dem Schlusslicht Österreich und inszenieren den Showdown zwischen Bildungsministerin und Lehrerschaft, nicht ohne die armen Schüler und Schülerinnen zu bedauern, auf deren Rücken diese Profilierungen stattfinden. Und die dritte Zielgruppe der journalistischen Scharfschützen und Hasenjäger sind natürlich von jeher die Politiker. Kommen wir nicht ohne Feindbilder aus? Müssen wir 100 Jahre nach der Monarchie noch immer am Thronsturz arbeiten? Und was ist das für ein gesellschaftliches Ziel, nach dem heruntergewirtschafteten Zusammenhalt von Gläubigen und Bischöfen, Lehrern und Schülern, Briefträgern und Eisenbahnern, Beamten, Angestellten, Unternehmern und Gewerkschaften, nun in einen entfesselten Individualismus einzumünden?

Es ist niemand aufgefallen, mit welcher Selbstgerechtigkeit wiederum Europäer ihre Sexualmoral den Afrikanern aufdrängen wollen, nach jahrhundertelangem Sklavenhandel und bis heute fortdauernder wirtschaftlicher Ausbeutung. Wir Europäer mit den zerbrochenen Familien, den überforderten Müttern, den auf sich allein gestellten Kindern, den nicht geborenen Kindern, der versiegten Potenz, der ungerichteten sexuellen Energie und der schwindenden Beziehungsfähigkeit - wir belehren die Afrikaner, die von großen Familien und Stammesverbänden getragen werden. Als ob wir stolz sein könnten auf europäischen Sextourismus, Pornoindustrie und Viagra. Hat einer dieser Kirchenkritiker einmal erläutert, mit welchen Menschenbild er für die Befreiung des Menschen kämpft? Und auf welche Erfolge stützt er sich? Wem ist er verantwortlich?

Während Milliarden Euro und Dollar für Waffen ausgegeben werden, können Afrikaner Aids-Medikamente nicht bezahlen. Und dann spottet jemand über die Kirche, die genau diesen notleidenden, ausgebeuteten Menschen nahe ist und hilft. Wenn auch Selbsterkenntnis in die Medienlogik passen würde. Einsicht in die eigene Unzulänglichkeit und Beschränktheit. Eine Ahnung unserer Erbärmlichkeit. Und Dankbarkeit für unser unverdientes Wohlergehen. Nicht nur für Kinder. Und nicht nur vor Ostern. Denn auch dafür stehen Papst und Kirche: Wir glauben an die Freiheit des Menschen, sich selbst zu erkennen und umzukehren.

LEITARTIKEL

Plädoyer für ein päpstliches Bußschweigen über Sexualität

Wie Papst Benedikt XVI. seine Afrika-Reise ruinierte.

Jetzt ist schon wieder was passiert. Papst Benedikt XVI. hat über Aids und Kondome geredet und das in Afrika. Das hätte er besser nicht getan. Was immer noch gesagt werden wird auf seiner Reise, der eine Satz wird in Erinnerung bleiben. „Die Immunschwächekrankheit Aids ist nicht durch die Verteilung von Kondomen zu überwinden, im Gegenteil, das verschlimmert nur das Problem“, sagte der Papst in einer improvisierten Pressekonferenz im Flugzeug. Eine Begründung blieb er schuldig.

Wie sich Benedikt XVI. die Bekämpfung der Seuche vorstellt, kann man in der Abschrift des Gesprächs nachlesen. Es gehe darum, „die Sexualität zu humanisieren“, den „Menschen von innen zu erneuern“. Man müsse den Menschen „geistliche und menschliche Kraft geben für das rechte Verhalten gegenüber dem eigenen Körper und den des anderen.“ Das ist ein schönes und wichtiges Langzeitprogramm, bestens geeignet für Eheseminare in Oberbayern.

Der Papst aber sprach über Afrika. Dort leben sechzig Prozent aller Aids-Kranken. 17 Millionen Afrikaner sind schon an Aids gestorben, 22 Millionen haben sich infiziert. Vor diesem Hintergrund ist Benedikts Philippika gegen eines der wenigen wirksamen Mittel, das die Übertragung des Virus vereiteln kann, gemeingefährlich. Daran ändern auch die feinsinnigen Erwägungen nichts, die er seinem Urteil anfügt. Das Donnerwort über Kondome erschwert Ärzten, Missionaren und anderen Helfern den Kampf gegen die verheerende Krankheit. Sätze wie der zitierte verstärken die Unwissenheit über die Ursachen der Seuche und ihrer Weitergabe.

Dass der Papst nur sagt, was die Kirche seit über vierzig Jahren glaubt verkünden zu müssen, macht die Sache nicht besser. Der Ursprung liegt in der kurzschlüssigen Idee, Sex wäre nur dann gut, wenn Fortpflanzung dabei nicht ausgeschlossen wird. In dieser Logik ist die kategorische Ablehnung empfängnisverhütender Mittel folgerichtig. Aber diese grobe Vereinfachung ist lebensfremd und wird dem komplexen Thema nicht gerecht, nicht in Oberbayern und schon gar nicht in Afrika.

Vielleicht wäre ja allen geholfen, griffe Joseph Ratzinger auf ein Instrument zurück, das er als Präfekt der Glaubenskongregation selbst gerne angewandt hat: das Bußschweigen. Zehn Jahre kein Wort mehr über Sexualmoral, das wäre eine heilsame Entschlackungskur für alle Beteiligten. Päpstliche Reden klängen weniger moralistisch und wir könnten uns wichtigeren Aspekten des Lebens und der Religion zuwenden.

Sie erreichen den Autor unter

thomas.goetz@kleinezeitung.at

THOMAS GÖTZ

Zum Thema:

http://www.katholisches.info/?p=3418#more-3418weichensteller - 26. Mär, 09:38

Ein instruktiver Text, der knapp und sachlich die politischen Verhältnisse in diesem eigenwilligen Teil Österreichs wiedergibt. Sehr lesenswert:

http://diepresse.com/home/politik/kaerntenwahl/454131/index.do?from=suche.intern.portalweichensteller - 20. Feb, 14:09

Um die Veränderungen in der katholischen Kirche in diesen Tagen und in den letzten Jahrzehnten verstehen zu können, hilft ein Blick auf die Sozialform, welche von Katholiken gebildet wurde. Diese wird als Katholizismus bezeichnet und im folgenden als eigenständiges Milieu beschrieben. Für dieses Milieu sind sowohl inhaltliche Richtlinien zu nennen, wie auch sorgfältige Markierungen an den Außengrenzen. Es gibt sowohl Handlungsanweisungen und klare Vorgaben für eine persönliche Identität, als auch etablierte Gemeinschaftsformen auf jeder Ebene, von Partnerschaft und Familie bis zu Berufs- und Ständegemeinschaft sowie der Kirchenleitung. Der Katholizismus formiert sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wird hier in seiner deutschen und österreichischen Ausprägung beschrieben.

1. Eigenes, in sich geschlossenes, scharf abgegrenztes religiöses Deutungssystem, das alle Bereiche des Lebens umfasst.

Für jede Lebenslage gibt es ein richtiges Verhalten. Erziehung und Wertvermittlung verläuft als Einfügung in einen fertigen Verhaltenskodex. Das Deutungsschema ist vorwiegend moralisch bis moralistisch. Beispielsweise werden Bibeltexte nicht subjektiv, sondern in erster Linie als moralische Instruktionen gelesen. Es gibt eine starke Traditionsanbindung, die eine eindeutige kulturelle Identität zu bilden vermag. Diese wird nicht nur von innen und von der Geschichte, sondern auch von außen bestimmt, durch deutliche Abgrenzungen zum Protestantismus (besonders in gemischt konfessionellen Ländern), zum Sozialismus (in der ersten Republik verliefen diese Trennlinien durch das ganze Volk), zum Liberalismus und zur Moderne.

2. Bürokratisierung und Zentralisierung des formellen Kirchensystems.

Das Feudalsystem klingt aus, die wirtschaftliche und politische Autonomie von Klerikern auf allen Ebenen, die durch Pfründe gesichert war, wird reduziert zugunsten des absolutistischen Staates in Deutschland und Österreich. Parallel dazu konzentriert sich nun die Entscheidungskompetenz auf die höheren kirchlichen Ämter. Papst und Bischöfe setzen ihre seit dem Konzil von Trient nominell bestehenden Befugnisse nun zunehmend auch praktisch um. Die Ämterbestellung erfolgt jetzt nur mehr innerkirchlich. Die Priesterausbildung wird in Seminaren zentralisiert. Der Klerus wird stärker kontrolliert und diszipliniert. Nach napoleonischem Vorbild entsteht ein Legaten-System, das die Kommunikation zwischen dem Vatikan und den Ortsbischöfen diplomatisch reguliert. Auch der regelmäßige (Kontroll-) Besuch der Bischofskonferenzen in Rom, der Ad-Limina-Besuch, wird eingerichtet. Deutliches Symbol dieser Entwicklung im 19. Jahrhundert ist die Erklärung päpstlicher Unfehlbarkeit bei lehramtlichen Verlautbarungen von Glaubensaussagen, wenn sie mit dem überkommenen und praktizierten Glauben der Kirche übereinstimmen.

3. Sakralisierung der Kirchenämter.

Der Primat des Petrusamtes wurde bereits im Mittelalter thematisiert und behauptet gegenüber dem Kaiser und den ostkirchlichen Patriarchen. Aber um ihn auch innerkirchlich durchzusetzen, bekam man erst im 19. Jahrhundert die bürokratischen und disziplinären Mittel. Zugleich erfährt der gesamte Klerus, dem nun als Kollegium des unfehlbare Lehramt zugesprochen wird, durch den Ordo, also durch göttliche Einsetzung, eine Sonderstellung.

4. Konfessioneller Gruppenzusammenhang als katholisches Milieu, mit lebenslanger, spezifischer Prägung der Persönlichkeit.

Das Leben eines Christen ist umfasst und eingebettet durch Taufe – Erstkommunion (die eucharistische Frömmigkeit erwachte in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und bezog auch die Kinder ein) – Firmung – Heirat – Begräbnis. Im Wochenrhythmus sind Beichte und Sonntagsmesse mit Predigt auch eine intensive Begleitung und Formung des einzelnen Christen mit seiner persönlichen Glaubensentwicklung, sowie der christlichen Gemeinschaft. Es entstehen kirchliche Vereine und Verbände, in denen sich Laien organisieren. Katholische Arbeiter, Bauern, Akademiker, Frauen und Männer, Jugendliche und Kinder (Jungschar) sind gesellschaftstragende Stände. Katholische Kindergärten, Privatschulen, Krankenhäuser und Altersheime versorgen Menschen in allen Lebenslagen und ermöglichen ein Wir-Gefühl und eine katholische Identität, inmitten großer gesellschaftlicher Umwälzungen im Industriezeitalter.

5. Weltanschauung, die alle Lebensbereiche durchzieht und moralisch und religiös deutet.

Mit dualistischen Gegensatzpaaren kann so gut wie jede Situation gedeutet werden: Diesseits – Jenseits, Welt – Kirche, Klerus – Laien, Himmel – Hölle, Kirche – Gesellschaft. Deutungen erhalten eine starke moralische Komponente, sodass aus Bibelstellen, Katechismussätzen oder Predigtworten immer klare Handlungsanweisungen folgen.

Zugleich wird die Verantwortung des einzelnen betont, der für sein eigenes Seelenheil zuständig ist und mit Beichte und Selbsterziehung ein Kontrollinstrument für die Sünde in der Hand hat. Aber auch die Verantwortung für die (neu formierte bürgerliche) Familie wird herausgestrichen, sichtbar am Gebet für die armen Seelen im Fegefeuer.

6. Ein Netz von Institutionen für alle Lebensbereiche und Funktionen.

Neben der Pfarrseelsorge mit ihren Einrichtungen der Beichte und der Sonntagspredigt, den Schulen und Krankenhäusern entstehen auch christliche Gewerkschaften sowie eine christliche Volkspartei, welche die verschiedenen katholischen Standesvertretungen aufzunehmen versucht. Auf diese Weise artikuliert sich der gesamtgesellschaftliche Horizont des Katholizismus besonders in Österreich, während er in Deutschland dem vom Herrscherhaus bevorzugten Protestantismus gegenübersteht.

7. Dichte Ritualisierung des Alltags.

Neben den Lebenswende-Ritualen und den Kirchenfesten im Jahreskreis strukturiert das Angelus-Gebet den Arbeitstag. Fastenzeiten geben sozusagen einen katholischen Biorhythmus, der auch auf weltliches Brauchtum wie den Karneval ausstrahlt, oder beispielsweise auf kulinarische Traditionen. Aber auch vielfältige Heiligenfeste beantworten Bedürfnisse und Sorgen der Menschen.

Solche jeweils von der Kirchenleitung und von einflussreichen Laien sorgsam beobachtete Entwicklungen verschafften der katholischen Kirche dort, wo sie in der Mehrheit war, eine eindeutige Position und klare gesellschaftliche Dominanz und Autorität, die von oben und unten gestützt war. Besonders aber ermöglichte sie eine Identifikation von außen und von innen. Die Kirchenzugehörigkeit wurde damit wählbar, weil sie bestimmte, erwartbare Konsequenzen hatte. Die Bildung eines katholischen Milieus kann als Festlegung des Christentums verstanden werden.

weichensteller - 24. Feb, 23:50

* Neuscholastik: Synthese von Glaube und Vernunft.

Erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts erstand nach sehr verschiedenen philosophischen und theologischen Entwicklungen (Deutscher Idealismus) ein theologisches System, das wieder auf mittelalterliche Kategorien zurückgriff und sie auf die gegenwärtige Fragen anwendete. Papst Leo XIII förderte diese Entwicklung sehr. Es entstand ein umfassendes System, das verschiedene theologische Disziplinen umfasste und mithilfe thomistischer und aristotelischer Kategorien ordnete.

* Enzyklika „Aeterni Patris“, 1879.

Von der Zurückweisung der „falschen Philosophie“ wurde hier ein Weg eröffnet, der die Herausforderungen der modernen Zeit mit der Vernunft aufzunehmen und zu beantworten versucht. Ausdrücklich wird auf das paulinische Diktum von der natürlichen Vernunfterkenntnis Gottes rekurriert. Thomas von Aquin wird zum Angelpunkt theologischen Denkens gemacht.

* Katholische Soziallehre.

Ihr Grundgedanke ist eine Ordnung vernünftigen gesellschaftlichen Zusammenlebens, die als gottgewollt naturrechtlich begründet wird. Damit werden die fundamentalen Auswirkungen der industriellen Revolution und der Verstädterung beantwortet, welche die Arbeiterschaft betreffen. Die Prinzipien des Ordo Socialis sind Personalität, Solidarität, Subsidiarität und Gemeinwohl. Auf sie werden Fragen der gesellschaftlichen Gerechtigkeit zurückgeführt, im 20. Jahrhundert etwa die Frage der Tötung Ungeborener, Globalisierungserscheinungen, aber auch Schöpfungsverantwortung. Als weitere Prinzipien werden Nachhaltigkeit sowie Option für die Armen genannt.

* Naturrechtslehre.

Gegenüber dem Rechtspositivismus, der Wertentscheidungen auf Konvention und Mehrheitsentscheidungen zurückzuführen versucht, betont die Naturrechtslehre Rechtsansprüche von Personen, die aus ihrem (Person-) Wesen folgen, z.B. die Menschenwürde. Diese wird ontologisch begründet und menschlicher Entscheidungsbefugnis vorgeordnet.

* Verkirchlichung des Volksglaubens.

Während bisher der reine Glaube der Kirche, der lehramtlich und traditionell gestützt war, und der mit Aberglauben durchwirkte Volksglaube unvermittelt nebeneinander bestanden hatten, kommt es nun zu einer Disziplinierung und Adaptierung volkskirchlicher Elemente. Das betrifft Heiligenkulte und Wallfahrtswesen, Wunder- und Mirakelbücher, agrarische Kulte und Segensformen. Was bisher in bäuerlichen Milieus und um Kultstätten selbständig gediehen war, wird nun kirchlicher Leitung und Organisation unterstellt. Von unzähligen Heiligenkulten bleiben z.B. Herz Jesu-Feiern, Immaticulata-Verehrung, Schutzengelkult und Josefsverehrung.

Praesentation2 (ppt, 22 KB)

weichensteller - 24. Feb, 23:48

# Auflösung der Großgruppenmilieus

Die großen gesellschaftlichen Gruppen verlieren aus verschiedenen Gründen ihren Zusammenhalt. Die sozialistische Arbeiterschaft, die Bauernschaft, die Stahlarbeiter, die Eisenbahner, der Konsum, und eben der Katholizismus büßen ihre Fähigkeit zur Bildung einer Gruppenidentität ein. Wirtschaftliche Veränderungen wie das Aufkommen von Lebensmittelindustrie und Ladenketten verdrängen Bauern und Handwerker. Identität geht verloren, neue Wohnquartiere an den Stadträndern entstehen, ohne neue Milieus mit Prägekraft auszubilden.

# Ende der Standartbiographie

Das Bild der bürgerlichen Kleinfamilie aus dem 19. Jht. übersteht die Eingliederung der Frau in die Arbeitswelt nicht. Die Geschlechterrollen ändern sich, und damit die Identität von Menschen. Die fortschreitende Industrialisierung mobilisiert Arbeitskräfte und erzeugt marksgemäße Konkurrenz unter den Arbeitskräften. Junge Menschen übernehmen nicht mehr die Berufe der Väter, zugleich auch immer weniger deren Wertwelten. Beruf, Beziehung, Freizeit werden frei wählbar.

# Verbesserte Bildung

Verstärkte Urbanisierung, technischer und wissenschaftlicher Fortschritt und verbesserter Wohlstand Vergrößern die Distanz zwischen den Generationen. In der Berufswelt und zunehmend auch in der Beziehungswelt ist der Rat der Eltern immer weniger brauchbar.

# Massenmedien und Massenkultur

Das Aufkommen des Fernsehens und damit verbunden der Massenwerbung erlaubt die Verbreitung von Haltungen und Einstellungen. Einerseits kulminieren in den 68er Jahren Protesthaltungen, andererseits auch Anpassungen an Kultur-, Kunst-, Musik- Sport- Unterhaltungs- und Modeindustrie.

# Familie und Geschlechterrollen

Mit der Berufstätigkeit der Frau und ihrem neuen Selbstbewusstsein steigt der Druck auf die Identität der Männer. Ehen werden brüchig, Kinder von berufstätigen Müttern allein erzogen, Ehe und Kinderwunsch nicht mehr obligat. Damit fällt nach dem beruflichen auch ein verbindliches familiäres Lebensmuster aus.

# Fortschrittsglaube

Im Glauben an immerwährendes Wirtschaftswachstum häufte der Staat Schulden an. Im Zuge der vollständigen Beherrschung der Natur wurden Tonnen von Kunstdüngern und Insektengiften ausgebracht. Der Machbarkeitsglaube führte den Menschen auf den Mond und erzeugte einen vielfachen Overkill durch Atomraketen auf der Erde. Hunger und Elend wurden aber nicht beseitigt, sondern noch extrem vergrößert.

weichensteller - 24. Feb, 23:46

Die Aufzeichnungen der Kirchenaustritte quer durch das 20. Jahrhundert zeigen als einzige, langfristig stabile Phase die 50er Jahre.

1 (doc, 28 KB)

Nach den Katastrophen der zwei Weltkriege und der faschistischen Diktatur herrschte mehr Bedarf nach einfacher Beheimatung unter dem bergenden Dach der Kirche, nach sozialer und weltanschaulicher Zugehörigkeit, als nach individuellen und sozialen Experimenten.

+ Werthaltungen

In der Aufbauzeit nach dem Krieg kam es daher zu einer Renaissance traditioneller bürgerlich-industrieller Wertmuster. Pflicht- und Akzeptanzwerte sicherten einerseits das Milieu, dessen man bedurfte, und reduzierten andererseits die persönliche Verantwortung. Disziplin, Gehorsam, Leistung, Fleiß und Bescheidenheit ermöglichten rasanten wirtschaftlichen Aufstieg. Selbstbeherrschung, Anpassungsbereitschaft, Fügsamkeit und Enthaltsamkeit helfen zum unproblematischen Zusammenleben und schulen Selbstkontrolle und Kontrollierbarkeit – die Voraussetzung für soziale Kooperation.

+ Katholische Aktion

1922 wurde diese Laienorganisation gegründet. Unter klerikaler Leitung gestalten Laienverbände interessenspezifisch das gesellschaftliche Leben mit.

+ Klassenmilieus von Bauern und Handwerkern, Arbeitern und Bürgerlichen

Besonders in der Zeit sich anbahnender radikaler Umbrüche verstärken sich die jeweiligen Bindungen ans Milieu.

weichensteller - 24. Feb, 23:46

o Religiöse Subjektivierung

Nachdem Traditionen und Werthaltungen, soziale Zugehörigkeit und religiöses Verständnis frei wählbar sind, sinkt auch ihre Bindekraft, da sie auch abwählbar sind. Damit geht ein sozialer Zusammenhalt sowie die innere Kongruenz von Glaubens- und Werthaltungen verloren.

o Individualisierung

Das Automobil und der Arbeitsmarkt haben die Vereinzelung des modernen Menschen vorangetrieben. Den neu entstandenen Freiheitsgraden entsprechen neue Entscheidungszwänge. Die ständige Reflexion darüber, was richtig ist und was zu tun ist („Dauerreflexivität), überfordert viele Menschen und führt zu neuem Fundamentalismus und Bildungsverweigerung. Es kommt zu „Allgemeinheitsindividualität“ (Kohli).

o Pluralisierung

Die Lebensform wird ebenso frei gewählt wie der Beruf. Das erklärt z.T. auch das verstärkte Auftreten von Homosexualität. Ebenso werden religiöse Inhalte zum Gegenstand freier Wahl. Es kommt zur Kombination von Versatzstücken verschiedener Religionen und zu einem neuen Synkretismus.

o Neue Sozialformen

Partnerschaft und Liebe werden neu definiert und verlieren Verbindlichkeit und Prägekraft. Katholikentage stärken die Identität von Christen, aber auch ein neues Gemeindebild. Partizipative Strukturen kommen auf, wie der Pfarrgemeinderat. Gabriel unterscheidet fünf Sektoren des späten Katholizismus:

1. Fundamentalismus

2. explizite und interaktive Christen, die sich ehrenamtlich in der Gemeinde oder in einem anderen kirchlichen Feld engagieren

3. diffus Katholische, die nur selten als Christen explizit in Erscheinung treten und kaum Glaubensinhalte und Werthaltungen angeben können

4. kirchliche Berufe mit all ihren Rollenkonflikten und Identitätsfragen

5. Bewegungssektor mit hoher kirchlicher Identität, aber geringer reflexiver und gesamtkirchlicher Perspektive

o Spannungen zwischen Selbstverständnis und Fremdverständnis der Religion

Besonders die Darstellung in den Massenmedien und der Synkretismus diffus christlicher Öffentlichkeit bilden ein kirchliches Erscheinungsbild bzw. Erwartungsbild, das mit dem, wie Kirche sich selbst und den Gottesglauben versteht, kaum mehr in Einklang zu bringen ist. Dazu kommen auch Flügelbildungen in der Kirche selbst, die einander in wichtigen Fragen wie Bischofsernennungen unvermittelbar gegenüberstehen.

weichensteller - 24. Feb, 23:43

- Verbindlichkeit religiöser Rede

Glaube kann sowenig wie irgendeine Werthaltung unverbindlich vermittelt werden. Dass Glaubensrede sich selbst rechtfertigen und begründen muss, ist nichts Neues. Aber es gibt wenig Anknüpfungspunkte, die allgemein anerkannt sind. Dadurch steigt der Reflexionsdruck für Eltern und Lehrer

- religiöse Erziehung

Zugleich mit der Schwächung der Familie wird auch die öffentliche Position von Religionslehrer und Priester in Frage gestellt. Dadurch scheint eine Selektion für entweder sehr angepasste oder sehr individuelle Charaktere zu entstehen.

- Zerfall des sozialen Zusammenhalts

Familie und Klassenmilieus können kaum mehr Gruppenidentitäten bereitstellen. Demgemäß steigt das Gefühl der Bedrohung vor allem Fremden.

- Priesternachwuchs

Es ist wenig überraschend, wenn bei allen diesen Veränderungen die Zahl der Priesterkandidaten sinkt, zumal eklatant weniger Kinder geboren werden und so bereits biologisch der Nachwuchs dezimiert wird. Zugleich aber diversifiziert sich der Nachwuchs nach oben dargestellten Mustern, d.h. die Standartbiographien Schule (– Kleines Seminar –) Priesterseminar wird seltener, Spätberufene nehmen zu. Zugleich ist Herkunft und Prägung durch obengenannte Sektoren wie explizites Christentum oder Bewegungen erkennbar, die daraus entstehende priesterliche Identität entsprechend vielfältig.

- Sakramente

Zunehmend ist ein Sakramentendienst als Serviceleistung zu beobachten. Allenfalls diffus katholische Personen verlangen Sakramentsleistungen, für die sie einiges zu investieren bereit sind, aber sie interpretieren sie auf ihre eigene Weise. Da wird die Kindertaufe unter dem Blickwinkel der Chancengleichheit gesehen oder die Firmung als Ehebefähigung, die Ehe selbst als folkloristischer Übergangsritus oder als den eigenmächtigen Entschluss begleitender Segensgestus.

weichensteller - 24. Feb, 23:40

Wieder ins gleiche Bockshorn blasend, tritt nun, zwölf Jahre nach dem Kirchen-Volksbegehren und nach der Pfarrer-Initiative auch eine Laien-Initiative auf, um die Kirche zu erneuern durch ihre medienwirksam inszenierten Forderungen. Ohne solcherart wiederum die Berufungsfrage an Papst und Kirchenbehörde abzuschieben, wäre es aber höchst angebracht und an der Zeit, sich der Berufungsfrage nicht nur in Pressekonferenzen zu stellen, sondern in pastoraler Arbeit.

Eine Berufungspastoral ohne Brechstange wird ein Puzzle aus Initiativen sein, denn auch der Glaubensschwund hat viele Ursachen. In Gemeinden der Hoffnung werden Menschen den christlichen Glauben nicht nur als überkommene Pflicht erfahren, die niemand überzeugend erklären kann, sondern als frohes, guttuendes Ereignis. Dass eine Gemeinde, in der sich selbstbewusste Menschen mit ihren Fähigkeiten frei einbringen, attraktiv ist und ausstrahlt, haben wir an den überwältigend positiven Reaktionen auf die Radiomesse gesehen, und wir erfahren das Sonntag für Sonntag. Weiters ist daran zu arbeiten, auch eine christliche Jugendkultur zu entwickeln, in der junge, suchende Menschen sich angesprochen und voneinander begleitet finden.

Ein weiterer Bereich ist die öffentliche Meinungsbildung. Hier sollte die vorherrschende Skepsis gegenüber religiösen Themen nicht unwidersprochen hingenommen werden. Der letzte Kritische Oktober sowie das laufende Veranstaltungsprogramm des Katholischen Akademikerverbands enthält pointierte Statements dazu. Auch in dieser medialen Öffentlichkeit soll durch gelebtes Beispiel und vernünftiges Argument überzeugt werden, und die Chancengleichheit ist unbedingt einzufordern.

Eine der Qualitäten geistlichen Lebens ist aber auch, Fragen ehrlicher und gerechter Lebensführung aufzubringen, und nicht nur bei Jugendlichen. Der Umgang mit den Schätzen der Erde kann nicht bloß wirtschaftlichen und machtpolitischen Einflüssen überlassen bleiben, und politische Parteien und Massenmedien können nicht die einzigen Instanzen der Meinungsbildung sein. Die Begegnung mit den Armen ist nach wie vor ein Grundfaktor christlichen Lebens, an dem wir uns zu bewähren haben.

Wenn Formen religiösen Lebens bei Erwachsenen und Kindern, Zölibatären und Eheleuten, im Privatbereich, in freien Zusammenschlüssen und in der Öffentlichkeit von Dorf und Stadt wieder jung und lebendig werden, dann wird auch wieder neue Strahlkraft von ihnen ausgehen. Dann wird sich auch wieder herausstellen, dass der Priester nicht bloß Servicegehilfe für die eigenen Bedürfnisse des bürgerlichen Lebens ist, sondern ein Gesandter, der zu Umkehr mahnt angesichts des nahen Gottesreiches. Übrigens täte sich der Zölibatäre leichter, wenn die Gesellschaft wieder partnerschaftlicher würde, denn allein gelassen mit ihren Bedürfnissen und Entscheidungen lebt ja die Mehrzahl der Menschen. Und gerade an den Kämpfen der vielen Alleingelassenen und Überforderten – auch der mit dem christlichen Glauben Überforderten – zeigt sich umso mehr der Segen einer geistlichen Lebensform, die Christus zum Thema und Inhalt hat.

Es ist niemand anderer als Gott, der für Berufungen sorgt – aber wir werden initiativ, um die Rufe hörbar zu machen, nicht durch Forderungen an Ohnmächtige, sondern indem wir auf neuen Wegen schreiten, neue Gedanken denken und neue Allianzen schmieden.

weichensteller - 24. Jan, 22:59

a.

Erfahrungen wie die, vom Psiloritis-Gipfel in Kreta abzusteigen, immerhin fast 2500 Höhenmeter und, hätte ich nicht im Übermut den Weg verloren beim Abstieg, jeweils sieben Stunden hinauf und dann wieder hinunter zu steigen, so also länger, und daher bei einbrechender Dunkelheit über die letzten Schafweiden und Steinmauern auf das Dorf Kamares zu: und dann nichts mehr gesehen! Im Blendlicht der Straßenlaternen mit den Händen weitergetastet, durch Gestrüpp und über Mäuerchen, ohne die Spur eines gebahnten Weges, bestimmt noch eine Stunde lang, am Dorfrand entlang, jeden einzelnen Schritt sorgfältig gesetzt in der völligen Entzogenheit des Bodens. Nicht zu sehen, wo man steht und wo man hinsteigt, sozusagen in der Unwegsamkeit schwebend, und nach allen Seiten tasten und irren, vor, zurück, seitwärts – und irgendwann doch einen Durchschlupf finden, und endlich befreit hinaustreten auf die Dorfstraße und hinüberschreiten zum Quartier, und dann wieder aufgefangen von der Sorgsamkeit des Wirts, dem guten Essen und dem festen Dach/

Oder voriges Jahr in Neum, der einzigen bosnischen Stadt am Meer, von der Magistrale, die an der Küste entlangführt, wo Urlauber mich mitgenommen haben, nachdem ich schon beinahe im Landesinneren gestrandet wäre an der Weiterfahrt von Medjugorje: und dann hinuntergestiegen die Kurven auf das Meer zu, im Finstern, und noch eine Kurve, nun muß doch schon das Meer sein, und noch eine, und dann der Kiesweg, der Parkplatz, und von drüben laute Musik und grelles Licht, aber kein Meer, kein Spiegel, kein Plätschern, nur schwarz. Langsam, Schritt für Schritt, mit gespitzten Ohren und aufgerissenen Augen: und dann endlich, die Umrisse eines Ruderbootes, das leicht, fast unmerklich schaukelt, da muß das Meer sein.

Und vorhin, beim Laufen, am Kiesweg entlang der Drau, in die Nacht hinein: etwas weniger Tempo, sehr aufmerksam für die Zeichen des Bodens, kleine Unebenheiten, Kies, Erde, Gras, Laub, im Freien, unter Bäumen, der Geruch des Flusses, der Widerschein der Bahnsignale, das Blendlicht eines entgegenkommenden Zuges. Plötzlich fällt der Weg ab, es hebt dir den Boden aus für einen Augenblick, oder an der finstersten Stelle wirst du angesprochen von einer Frau, die ihr Fahrrad schiebt und von einer weißgefleckten Katze umstrichen wird, so daß du ganz aus dem Rhythmus kommst, und beim Zurücklaufen nocheinmal.

Grund zum Gehen, zum Steigen, zum Laufen, zum Stehen – zum Suchen und Finden. Grund, dessen man habhaft zu sein glaubt untertags, und der sich nachts zurückzieht. Grund der Erkenntnis, der Orientierung, der Einsicht. An der Grenze, am Übergang zeigt sich, dass er dich preisgeben könnte, und dann tut er es doch nicht. Aber einen Grund brauchst du. Für alles.

b.

Wenn die Schüler über Franz von Assisi nachdenken sollen, dann wäre es ein schwacher Grund, was sie über ihn bisher gehört haben. Verniedlicht, verkitscht von Volksschulzeit an, zum Tierschützer degradiert. Assisi gesehen und erfahren wäre ein besserer Grund, nach ihm zu fragen. Aber auch da: aus dem Busfenster und Luxusquartier oder mit den Mühen des Fußweges gibt sehr verschiedene Gründe. Der beste Grund wird dann erschlossen sein, wenn, auf ihm stehend, die Gestalt des Heiligen in ihrer Eigentümlichkeit erkennbar wird in ihrer ganzen Fragwürdigkeit, am Sonderweg mit Mensch und Gott, und besonders mit sich selbst. Du kannst den Schüler nicht „motivieren“, den Heiligen verstehen zu wollen oder sich mit ihm zu identifizieren. Du kannst ihn höchstens auf den Boden stellen, von dem aus er den Blick frei hat auf ihn. Und zwar im Zwielicht. Im Scheinwerferlicht erkennt man das Heilige nicht. Auf einen Blick und ohne Anstrengung.

Ich lasse sie seine Charaktereigenschaften raten. Da geraten sie an die Fragwürdigkeit der Berichte, an die Selektion der Überlieferung, und beginnen nachzufragen, wie er wirklich war. Und dann tasten wir nach unseren eigenen Eigenschaften, einzeln und gemeinsam. Auch wir selbst sind nicht eindeutig und geradeheraus. – Und schon ist eine Beziehung da zwischen uns und ihm. Kein ganz Fremder mehr, wir selbst hingegen etwas verfremdet. Und seht ihr: so entsteht ein gemeinsamer Boden. Und dann geht’s zur Sache. Dann kommen die Berufungsstationen, die immer Entfremdung bringen und Grund bieten und entziehen zugleich. Und keine Erfahrung ohne Herausforderung, ohne eigene Stellungnahme, ohne eigene Sinngebung. All das Widerstrebende muß beantwortet werden, das Widersprüchliche ausgehalten. So kommt er Schritt für Schritt weiter, und unter seinen Füßen zeichnet sich ein Boden ab, ein Weg nach und nach. Kaum ist sein Weg benennbar, kaum hat er Gefährten, kaum bekommt er Anerkennung: da ist schon wieder alles gefährdet, da beginnt sich unmerklich unter der Hand, im Weitergehen, der mühsam errungene Weg zum System einzurollen, da möchte man schon wieder alles habhaft haben, eine Gemeinschaft ordnen, Häuser bauen und um Unterstützung werben. Aber Franz gibt das Zwielicht nicht auf. Er bleibt auf dem Boden, der unter seinen Füßen entsteht. Keine asphaltierten Plätze. Ob ich ihnen das zeigen kann.

c.

Schwester Johanna hat lange Jahre quälenden Suchens hinter sich. Eine gute Ausbildung, eine gute Stelle, ein guter Freundeskreis haben ihre Unruhe nicht stillen können. Ein solches bürgerliches Leben ist nicht genug Boden für jemand, dem Gebet bereits Nahrung geworden ist, und wenn zunächst verschiedene Wohngemeinschaften und Arbeitsstellen ein Weg-Tasten waren, so führte die Spur später zu Schwesternhäusern und Ordensgemeinschaften. Diese Art Gehen ist immer mit dem nächsten Schritt beschäftigt, da helfen keine Übersichtskarten und Entfernungsangaben, da gibt es noch keine festen Kriterien. Da hat man nur Zeichen, und die müssen entschlüsselt werden anhand der wogenden und fließenden Innerlichkeit, ohne Vorbild, ohne Ratgeber, ohne Vorwissen. Eigentlich eine unmögliche Aufgabe. Aber der Boden wird unter dem Füßen.

Schwester Johanna lebt schon über zehn Jahre mit der ewigen Profeß, und heute noch können einige ihrer damaligen Freundinnen ihren Weg nicht verstehen. Obwohl sie selbst religiös sind. Aber auch für sie selbst sind noch viele Fragen offen, vielleicht noch mehr als anfangs. Und sie selbst findet sich immer wieder, und immer tiefer in Frage gestellt, sie ringt und kämpft – und löst, oder findet Auseinanderfallendes gelöst in Gott. Vielleicht würde sie zustimmen, dieses Beantwortenlassen des Fraglichen in ihr selbst und überall in Gott für das Geistliche ihres und unseres Weges zu halten/

weichensteller - 3. Nov, 22:11

a.

Das Gleichnis vom Sämann (Mt 13,1) entfaltet sogleich alle Arten des Grundes: als Weg, als Felsen, als überschattet von Dornen, sowie als Boden - γη. Ihre Differenz liegt darin, wie sie aufnehmen können und festhalten: der Samen muß sich geradezu einwachsen können, also mit dem Grund verbinden und einswerden, dann kann er zu sich kommen und den Halm entspringen lassen, der am Ende Frucht bringt. Die Fruchtbarkeit ist das Kriterium des Gründens – daran ist der Grund erkenntlich.

Als guter Boden wird der Gläubige herausgestellt (13, 23), der Gottes Wort hört und versteht, der also Gottes Sprechen in sich aufnimmt und damit schwanger geht, bis es sich verwirklicht.

Wesentlich ist das Grundsein des Gläubigen: kein Wissen, kein Überblick über den Vorgang, kein Einfluß darauf, kein Zugriff, sondern die Offenheit und Empfänglichkeit, sodaß das ergangene Wort sich einnisten kann im Grunde, ein geheimnisvoller, entzogener Vorgang. Und wenn es soweit ist, läßt der Gläubige das Wachsende entspringen: das ist bereits seine Fruchtbarkeit vom Grunde. Ja, Entspringenlassen braucht Mut und Selbstüberwindung, aber es ist eigentlich ein Gewährenlassen, was sich von selbst Bahn bricht. Zur Frucht am Ende trägt er bei: Festigkeit und Feuchtigkeit – zwei beinahe widerstrebende Dinge, die zueinander in Dynamik stehen. So ist der Gläubige also selbst ein beweglicher, lebendiger Grund seiner Berufung – und keinesfalls ihr Herr.

b.

Das Gleichnis von den Arbeitern am Weinberg (20,1-16) thematisiert weniger den Boden, als den Ertrag. Es muß nicht die Ernte selbst sein, auch das Zurückschneiden der Reben ist Arbeit, die viele Arbeitskräfte braucht. Der Boden ist als fruchtbar vorausgesetzt – das starke Wachstum erzeugt Arbeit. Das Anlegen des Weinbergs, das Aussäen bleiben unerwähnt, im Blick sind die Mühen der Pflege oder Ernte. Hier geht es nicht um die, in denen der Samen der Berufung bereits austreibt, sondern um die Berufungspfleger oder Seelsorger. Ihre Mühen werden problematisiert – von ihnen selbst, während der Gutsbesitzer sich auf diese Problematisierung nicht einläßt. Die Mühe ist nicht das Kriterium, sondern die Verfügungsbereitschaft, um am richtigen Ort eingesetzt zu werden. Jetzt geht es bei ihnen um das Hören auf den Auftrag, und um die elfte Stunde werden einige mit leisem Vorwurf als Schwerhörige oder Abwesende kenntlich. Sie alle aber werden nach und nach zum Grund geschickt, um daran zu arbeiten: so vergeht der Tag.

c.

Das dritte Gleichnis von den bösen Winzern (Mt 21, 33-43) erzählt nun vom Ertrag des Weinbergs. Das Problem ist nun, was mit ihm geschieht: der Gutsbesitzer will den Ertrag abholen, aber die Pächter haben ihn für sich selbst verwendet. Darin offenbart sich ihr Mißverständnis von Erbe: von der Beseitigung des Erben ergeht keineswegs ein Anspruch auf dessen Besitz. Auch hier ist der Boden als fruchtbar vorausgesetzt; er tritt insofern ins Bild, als es um seinen Besitz geht – also wieder um den Verfügungsanspruch. Die Pächter können keineswegs als mit diesem Boden verbunden angesehen werden - ihr Aneignungsversuch setzt sich ja über seine Entstehungsgeschichte und Bedeutung hinweg und tut ihm/dem Besitzer Gewalt an. Die Lösung läge darin, den Grund zu bearbeiten und seine Früchte zu pflegen und zu übergeben/

weichensteller - 3. Nov, 22:09

a.

Erste Schlußfolgerungen: Von der Bibel her ist die Fruchtbarkeit des Grundes kaum problematisiert, eher der Umgang mit ihm. Selbst die Einnistung des Wortes, also des Gottesrufes, ist entzogen und geheimnisvoll und ereignet sich, sofern der Grund aufnahmebereit ist. In dieser Offenheit allerdings liegt ein Existenzproblem: die kann verstellt, verhärtet oder bestandslos sein, so daß es zu keiner Befruchtung kommt. Aber das wurde nicht als Schuld herausgestellt!

Die Bereitung des Grundes wird im Demütigwerden zu sehen sein, also im Aufgeben des Zugriffs, im Unruhigsein, im Suchen und Ringen um den eigenen Weg, um die Entschlüsselung des Wortes, um seine vorläufige Identifizierung. Und dann kommt das Entspringenlassen, das Heraustreten aus dem Boden. Das ist grundsätzlich in zweierlei Richtungen zu verfolgen: einerseits, was die individuelle Berufung betrifft, also die persönliche Identität mit dem Wort Gottes, und andererseits als Aufgabe für die ganze Gemeinde.

Eine Gemeinde, die Berufungen fördert, wird viel Gewicht legen auf die individuellen Glaubenswege der Einzelnen. Da wird nicht so sehr die Funktion des Gesamtsystems im Vordergrund stehen, auch nicht unbedingt der Servicebetrieb für alle Bedürfnisse, denen ein überforderter Priester hinterherhetzt. Da wird die Predigt ein offenes Ende haben, statt für jede Lebenslage eindeutige Anweisungen zu geben, da wird Selberdenken gefordert sein, und da werden keine Phrasen wiederholt, sondern unaufhörlich neue Wege beschritten, im Denken und in der Methode. Der Kanon gedenkt fürbittend des Papstes, der Bischöfe, Priester und Diakone – warum nicht auch der Ordensleute, Ehepaare, Eltern, Jugendlichen und Kinder? Und aktuell sollen nicht nur Verstorbene, sondern auch Neugetaufte und Vermählte genannt werden!

Die Pflege der Berufungspflänzchen braucht einen langen Atem. Schnellschößlinge werden wieder zusammenfallen, menschliche Reifung braucht Jahre – aber regelmäßige Zufuhr von Wasser, also ein kontinuierliches kirchliches Gemeindeleben mit vielen Stegen, an denen einer anlegen kann. Zumindest eine Station muß es geben, die ausdrücklich persönliche und Glaubensentwicklung fördert und begleitet. Dort sollen auch Neue auftauchen können und angenommen werden – nicht nur theoretisch, sondern eingeübt. Ein Beispiel: Unsere „prophetische Gruppe“ setzt bei der Salbung in der Taufe zum „Priester, König und Prophet“ an und setzt daher prophetische Berufungen in der Gemeinde voraus. Diese werden gesucht, zu einer Gruppe gesammelt (die notwendig veränderlich ist!) und dann den prophetischen und Berufungstexten der Bibel gegenübergestellt. Und hier soll ein Wiedererkennen stattfinden: dieses Wort, jene Verheißung, diese Erfahrung ist in meinem Leben ja bereits verwirklicht! Die meisten unserer Propheten haben bereits eine richtige Bekehrung erfahren.

Der Zuwachs an berufbaren Personen sollte nicht das Hauptproblem sein. Es gibt Gemeinden mit Dutzenden – 50, 70, 100 Erstkommunionkindern oder Firmkandidaten pro Jahr: aber sie schleusen sie durch eine Schnellabwicklung und trachten, sie loszuwerden, damit sie bald – und irgendwo – gefirmt werden und dann auf Jahre verschwinden. Es gibt Tauffamilien, die mit kaum einer Glaubenserfahrung völlig unbelastet kommen – und dann nur Zurechtweisungen hören. Bei Bebräbnisansprachen wird ja oft den größten Erwartungen zu begegnen sein, aber auch das könnte weniger rituell und dogmatisch und mehr glaubensstärkend und entwicklungsoffen sein: wir sprechen ja nicht für die Toten, sondern die Erben. Ehepaare kommen mit größter Zukunftshoffnung, und sind meist versucht, ihre Liebe abzusichern in privater Subjektivität. Und die Meßbesucher, Sonntag für Sonntag bereit, sich auf ein Geschehen und Wort einzulassen. Viele Menschen also, darunter auch offene, empfängliche. Die Frage ist eher, das richtige Wort zu finden.

Die Mitarbeiter: mit ihnen beschäftigen sich die Gleichnisse am meisten. Wir können sie dazu kommen, selbst zu Berufungspflegern zu werden? Bestimmt durch entschiedenste Beobachtung und Förderung aller Talente gerade bei ihnen selbst. Durch viel Freiraum, sich zu entwickeln, auch wenn nicht immer zum (unmittelbaren) Vorteil der Gemeinde. Das darf nicht mit Laissez-faire verwechselt werden, mit Einfach-laufen-Lassen: Engagierte Menschen sich nur selbst zu überlassen wäre pastoral fahrlässig.

Im Zentrum einer berufungsoffenen Gemeinde wird eine Liturgie stehen, in der alle Gemeindedienste vollständig verwirklicht und gepflegt werden, von den Ministranten bis zum Mesner, den Lektoren, Kantoren, Kommunionsspendern, Wortgottesdienstleitern, Segensfeierbeauftragten, Diakonen, Fürbittenverfassern, Liedplanerstellern, Organisten und anderen Musikern, Chören, Kollektensammlern, Kirchenreinigern und Gärtnern. Auch eine integrative Eucharistiefeier ist zu empfehlen, die immer offen ist für Kinder, Jugendliche, Ehepaare, Kranke, Arme, Taufen, für alle Arten Musik und Kunst. Aber es gibt auch Mitarbeiter-Ausbildung. Manche Hausfrauen haben gedacht, ihr Glaube wäre genug für eine Eucharistiekatechese. Diese Selbstgewißheit mußte ein wenig aufgebrochen werden. Der „Grundkurs Theologie“, den ich eigens für meine in der Verkündigung tätigen Mitarbeiter halte, wirft viele Fragen auf und problematisiert das Vordergründige. Ich verstehe ihn als Entwicklungshilfe für die Wandlung des mitgebrachten Kinderglaubens in einen erwachsenen, der auch vor Kinder- und Jugendfragen standhält und Wegweisung geben kann.

b.